Lernziele - Lernkompetenzen - KI

Bürosimulation: Die Übergangsphase - der Wechsel von arbeitsparalleler auf arbeitsteilige Arbeit

Erfassen von Zusammenhängen; Einsicht in Managementfunktionen und Regelkreis.

Erkennen betrieblicher Funktionalitäten und deren Interdependenzen.

Als Folge dieser Zweiteilung in den Arbeitsphasen wird es notwendig, einen geordneten Übergang von der ersten auf die zweite Phase der Bürosimulation zu organisieren. Dieser Übergangsphase (= Vorgabesteuerung) kommt eine organisatorische und in hervorragendem Maße auch didaktisch-lerntheoretische Bedeutung zu:

Die besonderen Lernziele der Übergangsphase (= Vorgabesteuerung)

Für jede Mitarbeiterin/jeden Mitarbeiter im Lernbüro lässt sich feststellen:

- Das Erkennen der eigenen Wirksamkeit als Bestandteil in einem umfassenden Wirkkomplex – und daraus:

- Eine Stärkung der Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern, z. B. in Eigenverantwortung, Leistungsbestätigung, Motivation, Lernbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit und Selbstständigkeit (Selbstkompetenz).

Die am Ende der Seite angeführten Lernbereiche sind noch dem Inhalt des damals zugrunde liegenden Lehrplans der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft entnommen (hrsg. am: 14.11.1995, … /Rheinland-Pfalz) – [12]. Sie können grundsätzlich in der angeführten Reihenfolge behandelt werden. Abweichend vom traditionellen Verständnis zur didaktischen Zurüstung von Unterricht soll insbesondere in den ersten Lernbereichen (1 – 4) ein gegebener Sachverhalt

- unsere Unternehmung,

- Gegenstand unseres Unternehmens,

- unsere Kunden und Lieferer

zwar methodisch vermittelt, jedoch nicht in allen inhaltlichen Elementen von den Schülerinnen und Schülern bestimmt werden. Diese lernpsychologisch begründete Stoffauswahl und -anordnung entspricht etwa der, die einem Auszubildenden begegnet, welcher innerhalb der ersten Tage seiner Tätigkeit seinen gedachten (simulierten) Ausbildungsbetrieb in den wesentlichen Grundzügen kennenlernen muss. Die anzustrebenden Lernziele gliederten sich insgesamt in 12 Lernbereiche.

Anmerkung:

Um den Übergang auf eine heutige Beschreibung der erstrebenswerten Lernziele und Kompetenzen zu verdeutlichen, ggf. zu hinterfragen, stehen die nächsten Ausführungen, insbesondere auch in Bezug auf didaktisch-methodische Erkenntnisse und Auffassungen des Autors.

Voraussetzungen des Lernens

Gefahr der eingebildeten Kompetenz

Anforderungen durch die KI

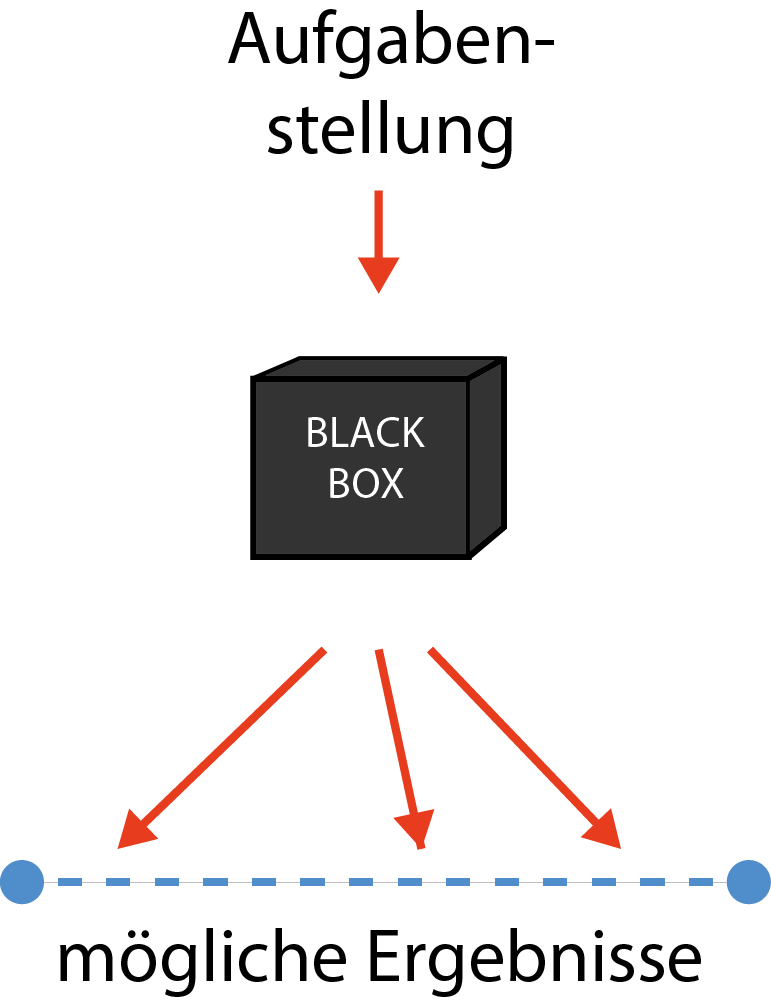

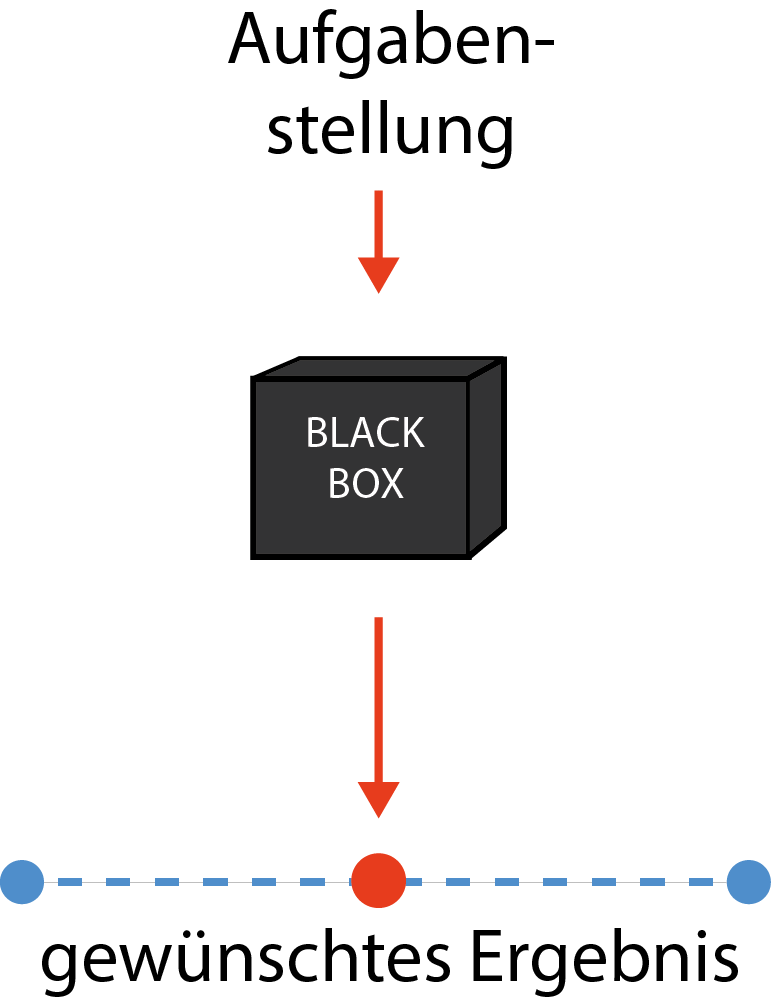

Black-Box-Modell mit negativen Auswirkungen

Die „künstliche Intelligenz“ ist nach ihrem jetzigen Entwicklungsstand zwar in der Lage, aus dem Zusammenhang des Frageumfeldes (einschließlich evtl. Informationen über die Motive der fragenden Person) treffende Antworten zu formulieren. Gleichzeitig gibt die verantwortungsbewusst fragende Person in der Ergebnisfindung einen Teil ihrer Gestaltungsmöglichkeiten auf.

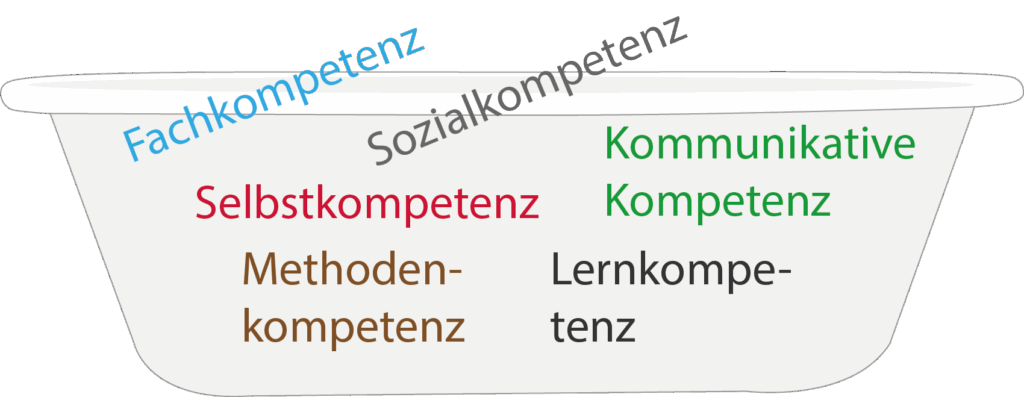

Das Baden in den Kompetenzen

Vorgenannte Kompetenzen stellen nur eine Auswahl aus weiteren Kompetenzen dar. Die Abgrenzung zwischen Kompetenzen ist nicht immer trennscharf möglich. Manche überschneiden sich, andere schließen einander ein.

Über die gegenseitige Abgrenzung dieser angeführten Kompetenzen hinaus stellen sich die Fragen, mit welchen didaktischen und methodischen Entscheidungen berufsbezogener Unterricht diesen Zielsetzungen gerecht werden kann.

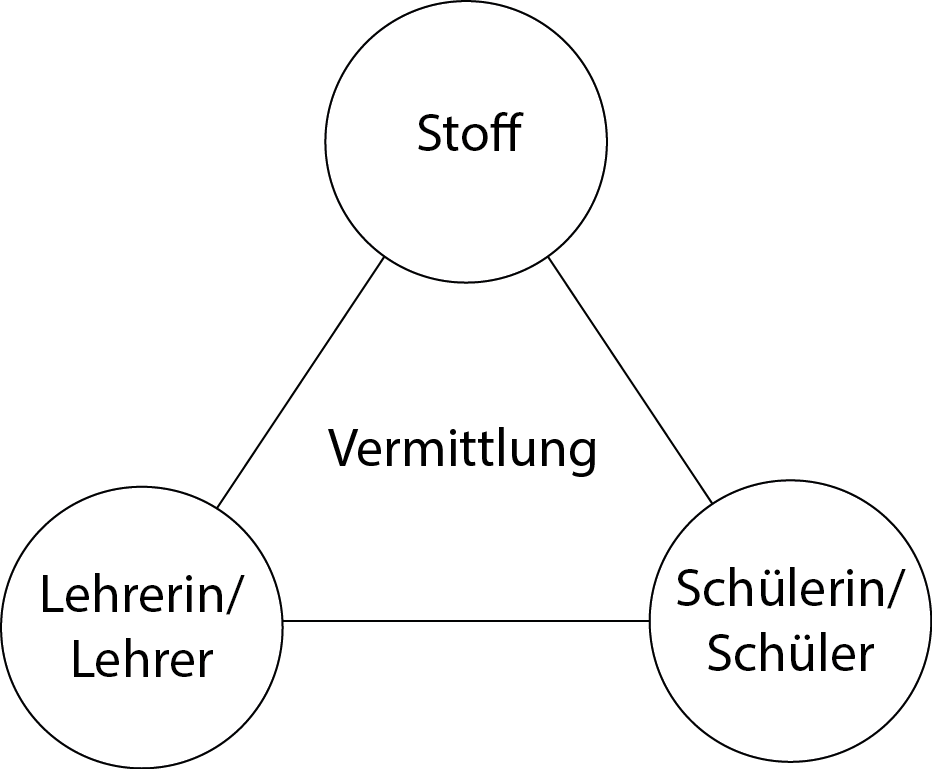

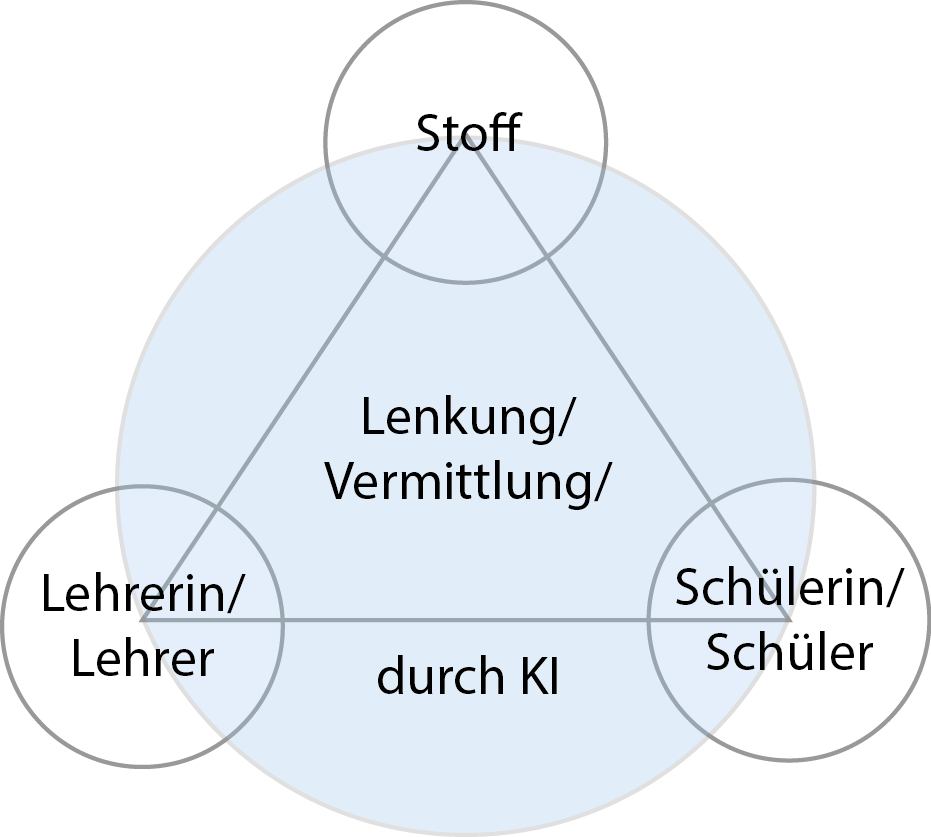

Erforderlich bleiben Lösungen aus dem Feld „Stoff – Lehrer – Schüler“ (als „Pädagogisches Dreieck“ bekannt).

Die Anordnung soll keine Über- bzw. Unterordnungsverhältnisse verdeutlichen. Neben den drei Kernkomponenten können Rahmenbedingungen, wie die Lernumgebung, die zur Verfügung stehenden Materialien und die Gruppengröße die Interaktion im Dreieck beeinflussen.

Besonderen Einfluss üben dabei einzelne Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen der Digitalisierung aus. Erhaltene Problemlösungen machen manuelle, d. h. von Menschen gefundene Lösungswege zunehmend entbehrlich, ersetzen diese durch automatisierte Lösungsverfahren. Das Problemverständnis selbst wird durch die Vermittlung lernender Algorithmen wie die der Künstlichen Intelligenz (KI) insgesamt unterstützt.

Das „Pädagogische Dreieck“ verdeutlicht den Wirkungszusammenhang zwischen dem zu vermittelnden Stoff, der didaktisch-methodischen Vermittlung durch die Lehrperson nach Maßgabe der Lernziele für Schülerinnen und Schüler.

Das „Eingreifen“ der KI hebt diese Entscheidungsmöglichkeit teilweise auf. Didaktische Strukturen mischen sich mit Strukturen, welche sich durch bewährte Lösungsverfahren (ggf. als Figurationen [20] zu bezeichnen) durchsetzen. Die in traditionellen Lernzielen unterscheidbare Trennung von Inhalten und Verhalten (z. B. in der Fähigkeit) tritt in den Hintergrund. Didaktische Vorgaben werden daher treffender – aber erheblich unschärfer – mit „Kompetenzen“ umschrieben.

- Ziele setzen (–> Problemanalyse und Problemdefinition)

- Planen

- Entscheiden

- Realisieren

- Kontrollieren

Hinter dem ersten Punkt „Ziele setzen“ verbirgt sich die Problemanalyse und Problemdefinition. Schülerinnen und Schüler lernen, ein Problem ausreichend präzise zu beschreiben. Mit der daran gebundenen Konkretisierung lässt sich erkennen, ob das Problem überhaupt lösbar, sich in einzelnen Lösungsschritte übertragen lässt und eine allgemeine Zustimmung findet. Gleichzeitig stellt es sich in der gewünschten Klarheit dar. Eine wichtige Voraussetzung der Aufgabenformulierung für einer KI–Anwendung.

Will man die Künstliche Intelligenz optimal nutzen, erlangt die Eingabe, also die Eingabeaufforderung (engl. „prompt“), eine maßgebende Bedeutung. Sie beinhaltet das gezielte Gestalten und Optimieren von Prompts (engl. „prompt-engineering“), um dem KI-Modell Kontext, Anweisungen und Beispiele zu geben, damit es die Absicht des Benutzers versteht und entsprechend reagiert.

Innerhalb eines Lernbüros (Bürosimulation) gelingt es am Beispiel praxisnaher, einfacher, struktureller Tätigkeiten, aktuelle Anforderungen des Lernens zu erfüllen. Es kann gelingen, vermeintlich geschlossene automatisierte Abläufe nachzuverfolgen, deren grundlegenden Funktionszusammenhänge, insbesondere in schulischer Verantwortung modellhaft zu erfassen. Der dem Unterricht drohende Entzug der Vermittlungskompetenz wird zugunsten der institutionellen Zuständigkeit abgewendet.

Lernziele vs. Kompetenzen - eine überfällige Klärung?

Für viele „Lehrende“ ist die in der Vergangenheit ausgeübte Berufspraxis gut in Erinnerung: Zu bestimmten Zeitpunkten fanden mit unübersehbarer Euphorie neue Lernauffassungen, neue Lernziele und Lernmethoden für den Unterricht ihren schulischen Niederschlag. Nach Vorgabe von Lehrplankommissionen sollten die bisherigen Lernziele ersetzt werden, weil diese sich nicht bewährten, sich als ungeeignet erwiesen. Lehrende älterer Jahrgänge fühlten oft eine Enttäuschung oder Ärger, ob ihres vergeblichen ehemaligen Engagements. „Das war alles schon einmal dagewesen“, so deren Entgegnung. Damit zogen sie sich auf eine eher abwartende, manchmal auch abweisende Haltung zurück.

Die aus der OECD-Sprache folgende Definitionen [24] zum Thema Bildung (engl. „Literacy“) bot hierzu eine willkommene Lösung, eine Definition von Bildung, nach der Lernen weniger aus traditioneller Bildung anhand zu erreichender Lernziele, z. B. als Richtziele, Grobziele und ggf. Feinziele [22], sondern umfassend durch Kompetenzen zu beschreiben sei. Ohne zwischen Begriffen wie „Bildung“ und „Kompetenz“ weiter zu unterscheiden, wird die sogenannte „Deduktionsproblematik“[23] durch diesen Definitionswandel mehr als deutlich: Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen lassen sich bestimmten Kompetenzen zuordnen, aus genannten Kompetenzen heraus jedoch nicht ableiten.

Lernziele, Lerninhalte aus Bereichen der wirtschaftlichen Bildung legen die besonderen Forderungen der Handlungskompetenz offen. Dabei genügt es nicht, Lernherausforderungen allein durch schüleraktive Methoden wie z. B. Methodentraining, Präsentationen, Gruppenarbeiten, Stationenlernen oder andere Formen selbstorganisierten Lernens zu gestalten. Unterrichtsmethoden erhalten auch ihre Berechtigung, weil sie auf motivierende und einprägende Weise zu Fähigkeiten und Erkenntnissen führen, die zu einem berufsqualifizierenden Ziel beitragen und nicht nur Selbstzweck sind.

Was müssen Schülerinnen und Schüler lernen, um damit als kompetent angesehen zu werden?

Nach einem ersten Urteil ziehen sich für Bildung Verantwortliche mit der Vorgabe und Forderung nach Lernkompetenzen möglicherweise aus der Verantwortung. Lehrpläne erhielten aber eine längere, wenn nicht für die Ewigkeit anhaltende Geltungsdauer. Fähigkeiten, grundlegende Kenntnisse oder Haltungen lassen sich je nach Lernsituation verschiedenen Kompetenzen zuordnen, umgekehrt jedoch aus einer bestimmten Kompetenz kaum konkretisieren bzw. operationalisieren.

Anders steht es mit Lernanforderungen und Beschreibungen, z. B. nach Grobzielen, aus denen sich ein erwünschtes Lernergebnis ggf. mittels Feinzielen beschreiben und überprüfen lässt. Aus handlungsorientierten, betriebswirtschaftlich orientierten Zielsetzungen und Fähigkeiten lassen sich abgeleitete Vorgänge sehr gut darstellen und überprüfen. Der Mittelweg findet sich zwischen inhaltlicher Konsistenz und dynamischen Entwicklungen der Praxis:

- Eine didaktische Reduktion der Lerninhalte auf grundlegende Strukturen (z. B. durch Entspezialisierung) zugunsten längerfristig geltender Aussagen und Zusammenhänge;

- Eine ausreichende Dynamisierung über funktionsorientierte Abläufe (z. B. handlungsorientierte und entscheidungsorientierte Prozesse und Techniken);

- Förderung personaler Qualifikationen wie charakterliche Eigenschaften, Einstellungen und Fähigkeiten, die über das Fachliche hinaus gehen und den Umgang mit anderen Menschen beeinflussen (z. B. Teamfähigkeit, Kreativität, Lernbereitschaft und Belastbarkeit).

Schwerpunkte der didaktischen Analyse

Anschaulichkeit

Abstraktionsgrad und Dynamik der Inhalte

Didaktische Elementarfunktionen

„Begreifen“ und „Erfassen“ begünstigen den Prozess des „Erkennens“, der „Einordnung“ und des „Behaltens“ und auch des „Bewertens“. Dieser Grundsatz pädagogischer Arbeit sollte auch für das aktuelle Lernen gelten. Ist dies schon immer für die schülerbezogene Aufbereitung der Stoffelemente (vgl. Menüpunkt „Didaktische Analyse“) maßgebend, zählen lernadäquate Aneignungsprozesse hinzu. Das gefundene Lösungsverfahren enthält alle für das Verständnis und die Leistungsfähigkeit der ausführenden Person (Schülerin/Schüler) notwendigen Arbeitsschritte.

Beispiel: Verfeinerungsstufen innerhalb eines Lösungsverfahrens (vgl. z. B. auch die „verbalen Arbeitsanweisungen“ oder andere Darstellungsformen innerhalb der Bürosimulation).

Folgerungen für die Lehrplanvorgabe

(Didaktische Grundsätze – vgl. Rahmenlehrplan KMK für den Ausbildungsberuf Verfahrenstechnologe Metall und Verfahrenstechnologin Metall, Seite 5: [19])

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind.

- Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zumindest gedanklich nachvollzogen.

- Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit, zum Beispiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte.

- Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen.

- Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklärung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung.

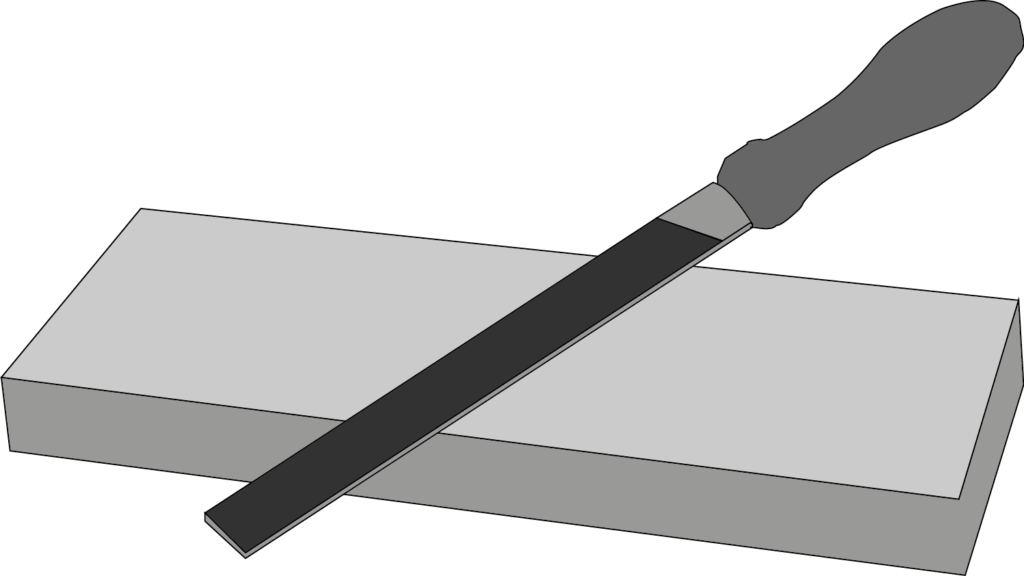

Diese didaktischen Grundsätze sind zutreffend. Es stellt sich die Frage, wie diese aus der handwerklichen Ausbildung (vgl. unten) z. B. kaufmännischen Ausbildungsberufen als Orientierung dienen können. Welche Entsprechung kommt etwa einer „handwerklichen Grundübung“ wie einer manuellen Bearbeitung eines Metallblocks zu? Beim Auszubildenden sollen zum Beispiel in „Handarbeit“ beim maßgerechten Feilen, Reiben, Anreißen, Körnen, Bohren, Senken, und Gewinde schneiden, regelmäßigem Messen und Prüfen das Gefühl für Material, seinen Eigenschaften und Reaktionen, einschließlich der notwendigen Ausdauer und Genauigkeit für die Bearbeitung positiv ganzheitlich als eine „handwerkliche Grundübung“ erfasst werden.

Bei der kaufmännischen Ausbildung lassen sich entsprechende Strukturen aufzeigen:

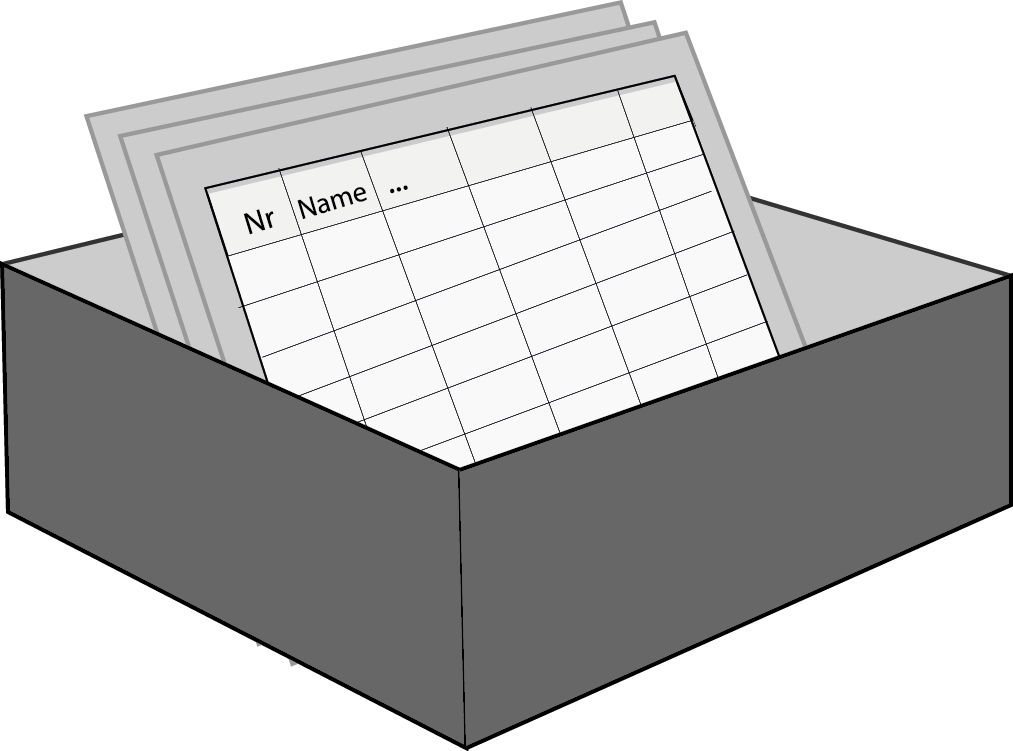

Innerhalb einer „kaufmännischen Grundübung“ berührt eine manuelle Bearbeitung eines „Werkstücks“ möglicherweise eine Karteikarte, eine Kartei sowie die daraus abzuleitenden grundsätzlichen Merkmale und Eigenschaften: Daten erfassen, ordnen und strukturieren. Auswertungen nach gebotenen Anforderungen (z. B. Personalkartei, Artikelkartei, Lagerkartei). Gleichermaßen sind Anforderungen wie Eigenschaften (organisatorische Passung) und Reaktionen einschließlich der notwendigen Ausdauer und Genauigkeit für die Bearbeitung gefordert und für die Auszubildenden fassbar.

Die Formulierung geeigneter Lernziele

Ein Unterschied ist zu klären: Ziele sind Zukunft bezogen. Sie zu erreichen, gelingt nach erfolgreichen Planungs- und Entscheidungsprozessen. Innerhalb der Realisationsphase (= Unterricht) sollten die gesetzten Ziele erreicht werden. Ob und wie viele Ziele erreicht sind, legt ein Prozess der Kontrolle (Evaluation) offen.

Bestimmt der Lehrplan für Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, bleibt der Erreichungsgrad eines aktuellen Zieles teilweise unbestimmt. Lediglich das in Schülerinnen und Schüler gesetzte Vertrauen bleibt, in einem bestimmten Ziel erfolgreich zu sein. Vorteil für Bildungseinrichtungen ist eine Offenheit bzw. Flexibilität, die konkreten eigentlichen handlungsbestimmenden Ziele darzustellen und zu realisieren.

Die Herausarbeitung notwendiger Strukturen bei den Lerninhalten

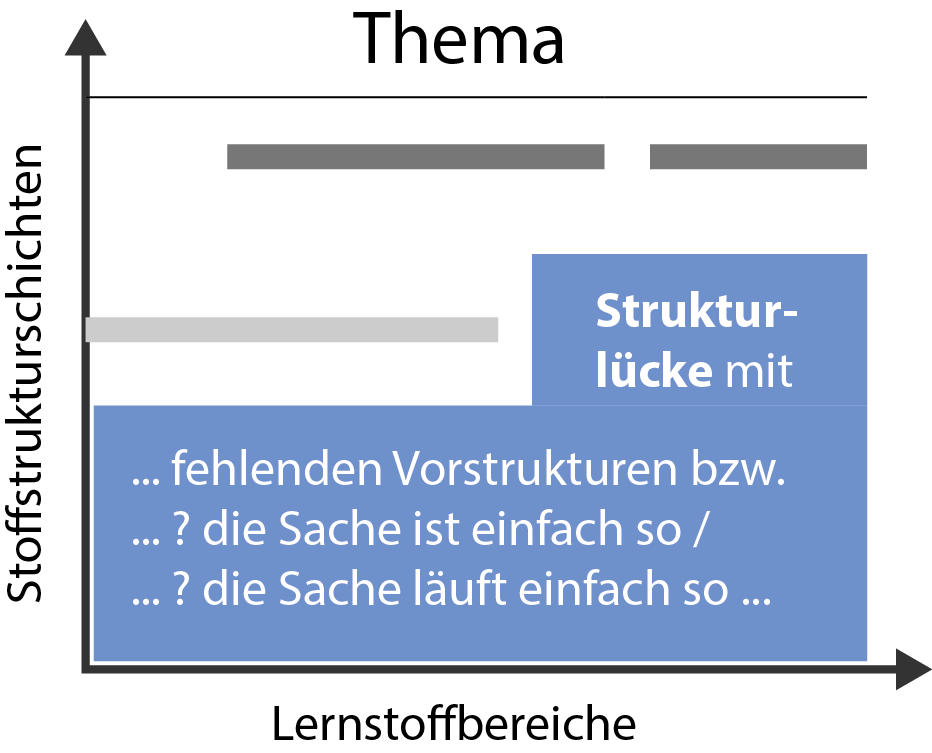

Welche Inhalte in welcher Form, Konstellation und Abfolge zu vermitteln sind, wirkt sich nachhaltig auf das Lernen aus. Es ist eine wesentliche Aufgabe der didaktischen Analyse und Reduktion (vgl. auch entsprechenden Menüpunkt auf dieser Homepage).

Die Dynamik der Inhalte in aktuellen Fachbereichen macht eine fortwährende Strukturanalyse notwendig (die Frage des „WAS?“). Innerhalb einzelner Lösungsstufen bzw. -verfahren bisher enthaltener Inhalte werden in der Entwicklung und Problemlösung Bestandteil bekannter geschlossener Algorithmen. Die modellhafte Simulation gründet sich auf Strukturelemente, welche naturgemäß einen geringeren Veränderungsgrad bei dauerhafter Gültigkeit aufweisen (Primärstrukturen).

Beispiel: Inhalt einer Personalliste

Ausgangslage: Ordnungsmerkmal Karteikarte (Name), Vorname, Geschlecht, Alter; Personal-Nr., Beruf, Gehalt, Krankenversicherung, Versicherungs-Nr., …

Entwicklungsstand 1: Ordnungsmerkmal Datensatz Betrieb (Name), Personendaten; Beschäftigungsdaten;

Entwicklungsstand 2: Ordnungsmerkmal Personen-ID (Versicherungs-Nr.), …

Entwicklungsstand x: …

Mit der Frage des „WIE?“ erfahren die Lösungsverfahren eine weitere Verdichtung. Inhalte sind an Algorithmen bzw. Tätigkeiten gebunden. Lernen erfolgt am „Werkstück“ durch (Er)fassen und Begreifen. Hier stehen organisatorische Hilfen wie „verbale Arbeitsanweisungen“ (im Lernbüro) bzw. „Stellenbeschreibungen“ (im realen Betrieb) zur Verfügung.

Beispiel: Anlegen einer Personalliste

Ausgangslage: Anlegen einer Personalkartei

Entwicklungs-/Integrationsstand 1: Eine Karteikarte entwerfen (Einteilen in Spalten und Zeilen, Spaltenbezeichnungen, …).

Entwicklungs-/Integrationsstand 2: Gesamtkartei erstellen (Anzahl der Karteiblätter); Verbindung mit anderen Karteien (z. B. Gehaltsabrechnung); Darstellung mit einer Tabellenkalkulation.

Entwicklungs-/Integrationsstand 3: Gesamtkartei (Datenbank) innerhalb eines DV-Verwaltungssystems einbetten.

Die Lösungsverfahren legen gerade mit der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz Entsprechungen bzw. Gesetzmäßigkeiten offen, die über die stofflichen Strukturen hinaus eigene Verfahrensgleichheiten (methodische Strukturen) zeigen. Eine der ersten war innerhalb der EDV das EVA-Prinzip: EINGABE → VERARBEITUNG → AUSGABE.

Lernen an grundsätzlichen Zusammenhängen und Strukturen orientieren - ein Kompromiss

Zusammenfassen der beiden Fragen des „WAS?“ und des „WIE?“ → Phase der Aggregation.

Verdichtung zweier Entwicklungsstände (1 + 2) mithilfe einer digitalen Realisierungsstufe, der Tabellenkalkulation. → Phase der Operationalisierung.

Die Zusammenfassung der Stufen ermöglicht sowohl den Schluss auf die Vorstufen als auch die Folgestufen. Es wird ein hoher Anschauungsgrad erreicht. Das Erfassen und Begreifen wird gewährleistet. Lernende erreichen ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit → Phase der Zielerreichung.

Das Bildungsziel der Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. Mit dem KMK-Lehrplan für den Ausbildungsberuf „Verfahrenstechnologe/in Metall vom 15.09.2017:

Beispiel: Dieser KMK-Lehrplan, S. 7:

1. Jahr, Lernfeld (LF) 1: „Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen; LF 2: Bauelemente mit Maschinen fertigen; LF 3: Baugruppen erstellen und montieren;“

Welche Inhalte in welcher Form, Konstellation und Abfolge zu vermitteln sind, wirkt sich nachhaltig auf das Lernen aus. Es ist eine wesentliche Aufgabe der didaktischen Analyse und Reduktion (vgl. auch entsprechenden Menüpunkt auf dieser Homepage).

Die Dynamik der Inhalte in aktuellen Fachbereichen macht eine fortwährende Strukturanalyse notwendig (die Frage des „WAS?“). Innerhalb einzelner Lösungsstufen bzw. -verfahren bisher enthaltener Inhalte werden oder sind in der Entwicklung Bestandteil bekannter geschlossener Algorithmen (z. B. in Anwendungsprogrammen zur Warenwirtschaft).

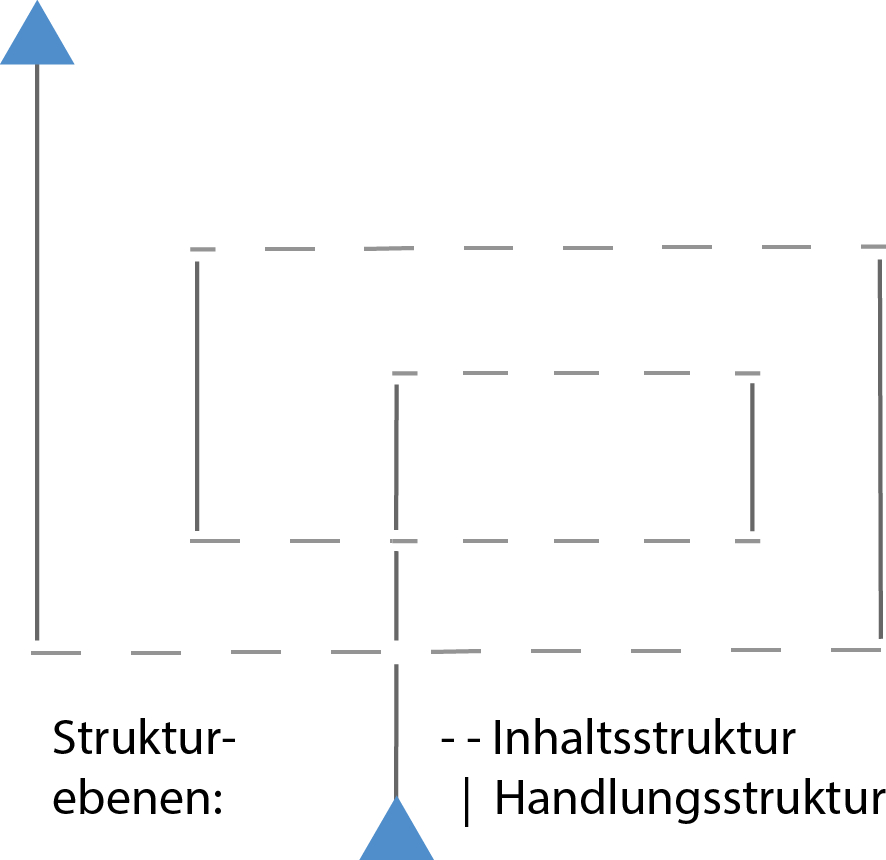

Inhaltsstruktur (das „WAS“, im Diagramm dargestellt in der waagrechten Linie – – ) sowie Handlungsstruktur (das „WIE“ dargestellt in der senkrechten Linie | ) kennzeichnen das erforderliche Curriculum.

Als Element der Handlungsstruktur lässt sich die KI einsetzen. Schülerinnen und Schüler bereiten den Dialog mit der künstlichen Intelligenz vor, indem sie diesem Dialog strukturierende Vorgaben setzen müssen. Sie begleiten diesen Dialog kontrollierend und lenkend nach den Vorschlägen oder Vorgaben der KI. Anhand des folgenden Beispiels lässt sich diese Aufgabe verdeutlichen. Die dabei zu beobachtende Mehrdimensionalität bezieht die vorhandene bzw. gebotene Motivation in positiver Weise ein.

Handlungs- und Inhaltsstrukturen folgen in ihrer Reduktion dem Gebot der Elementarisierung *, didaktischen und handlungsbezogenen Konzepten, welche den Lerngegenstand auf seine grundlegenden wesentlichen Elemente für ein Curriculum reduzieren bzw. vereinfachen.

* typische Merkmale, Vorgänge, Handlungen, Wertungen → Exemplum

Stoffstrukturelle Einsichten

Weitere Einsichten ...

An Funktionen ausgerichtete Prozesse - Integration traditioneller Lernstrukturen

Galt bisher das Primat einer stofflogisch ausgerichteten Vermittlung von Lerninhalten, dominieren zunehmend funktionelle, an Prozessen orientierte Abläufe. Lernpsychologisch orientierte Anordnungen treten in den Vordergrund.

Für die Gruppe der Schülerinnen und Schüler erfordert Lernen, nach funktionellen Aufgaben gliedern zu können. Nach den in der Organisationslehre angewandten Managementkonzeptionen kann man unter den organisatorischen Elementen unterschiedliche Einordnungen unterscheiden:

- eher dispositiven Aufgaben,

- eher ausführende, an Funktionen gebundene Aufgaben.

Lernziele Bürosimulation gem. ehemaligem Lehrplan vom 14.11.1995:

Anmerkung:

Die nachfolgenden Ausführungen sind im Wesentlichen dem ehemaligen Lehrplan der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft entnommen (hrsg. am: 14.11.1995, … /Rheinland-Pfalz) – [12].

Die anzustrebenden Lernziele gliedern sich insgesamt in 12 Lernbereiche.